Hochtemperatur-Wärmepumpen für Altbauten: Die Zukunft der Heizsysteme ab 2025

In Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Umweltbewusstsein suchen immer mehr Eigentümer von Altbauten nach effizienten und nachhaltigen Heizlösungen. Die Hochtemperatur-Wärmepumpe erweist sich als eine der fortschrittlichsten Technologien, um den Heizbedarf in älteren Gebäuden effizient zu decken. Aber was bedeutet das konkret für ältere Gebäude, und wie gestalten sich die Kosten für diese umweltfreundliche Technologie?

Hochtemperatur-Wärmepumpen für Altbauten: Was macht sie besonders?

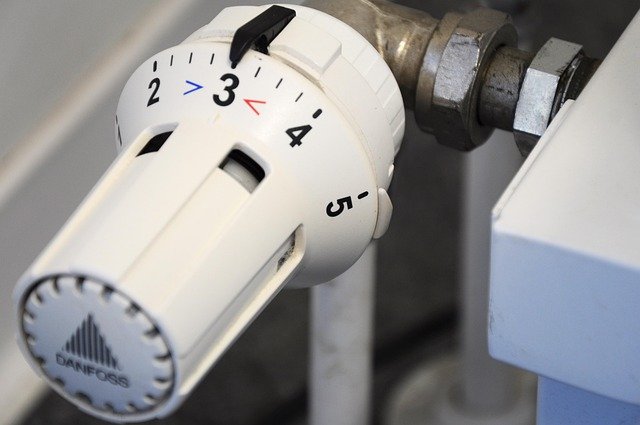

Hochtemperatur-Wärmepumpen unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen Wärmepumpensystemen. Sie können Vorlauftemperaturen von bis zu 75°C erreichen – deutlich höher als die standardmässigen 35-55°C konventioneller Modelle. Diese Eigenschaft macht sie besonders geeignet für Altbauten, die mit traditionellen Radiatorheizkörpern ausgestattet sind. Diese benötigen für eine effektive Wärmeabgabe höhere Temperaturen, insbesondere wenn die Gebäudehülle nicht optimal gedämmt ist.

Der technologische Fortschritt bei Hochtemperatur-Wärmepumpen beruht auf optimierten Kältemitteln, mehrstufigen Verdichtungsprozessen und intelligenten Steuerungssystemen. Dadurch können sie auch bei niedrigen Aussentemperaturen noch effizient arbeiten und zuverlässig die höheren Vorlauftemperaturen erzeugen, die in Altbauten benötigt werden. Ein weiterer Vorteil: In vielen Fällen kann die bestehende Heizkörperinfrastruktur weiterverwendet werden, was den Umrüstungsaufwand und die damit verbundenen Kosten erheblich reduziert.

Effiziente Heizlösungen ab 2025: Gesetzliche Rahmenbedingungen

Ab 2025 treten in vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland und die Schweiz, verschärfte Regelungen für Heizsysteme in Kraft. Diese zielen darauf ab, den CO2-Ausstoss im Gebäudesektor deutlich zu senken. Für Hausbesitzer bedeutet dies, dass neu installierte Heizungen zu einem signifikanten Anteil erneuerbare Energien nutzen müssen. Hochtemperatur-Wärmepumpen erfüllen diese Anforderungen, da sie Umweltwärme nutzen und mit Strom betrieben werden, der zunehmend aus erneuerbaren Quellen stammt.

Die neuen Regelungen sehen ausserdem Förderprogramme vor, die den Umstieg auf klimafreundliche Heiztechnologien finanziell unterstützen. Für Besitzer von Altbauten sind diese Fördermittel besonders relevant, da die Investitionskosten für Hochtemperatur-Wärmepumpen höher liegen als für konventionelle Heizsysteme. Je nach Region und individuellen Voraussetzungen können Zuschüsse von 25-45% der Investitionskosten beantragt werden, was die Wirtschaftlichkeit dieser zukunftsfähigen Technologie erheblich verbessert.

Altbau-Heizung neu gedacht: Technische Anforderungen und Lösungsansätze

Die Umrüstung eines Altbaus auf eine Hochtemperatur-Wärmepumpe erfordert eine sorgfältige Planung und Analyse des Gebäudezustands. Entscheidende Faktoren sind der Wärmebedarf des Gebäudes, die vorhandene Heizkörpergrösse, der Dämmstandard und die verfügbaren Wärmequellen. Eine professionelle Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die optimale Wärmepumpengrösse zu bestimmen und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Moderne Hochtemperatur-Wärmepumpen bieten verschiedene Optionen für die Wärmequelle: Luft-Wasser-Systeme sind einfacher zu installieren und in der Anschaffung günstiger, während Sole-Wasser- oder Wasser-Wasser-Systeme, die Erdwärme oder Grundwasser nutzen, höhere Effizienzwerte aufweisen. Für Altbauten mit begrenztem Aussenbereich sind vor allem kompakte Luft-Wasser-Hochtemperaturwärmepumpen interessant, die auch bei beengten Platzverhältnissen installiert werden können.

Eine Hybridlösung kann in einigen Fällen sinnvoll sein: Die Kombination einer Hochtemperatur-Wärmepumpe mit einem zusätzlichen Heizstab oder einem bestehenden Gas- oder Ölkessel für extreme Kälteperioden. Dies reduziert die Anfangsinvestition und ermöglicht einen schrittweisen Übergang zu erneuerbaren Energien.

Nachhaltig und umweltfreundlich heizen: Ökologische Vorteile

Der Umstieg auf eine Hochtemperatur-Wärmepumpe trägt wesentlich zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks eines Gebäudes bei. Im Vergleich zu fossil betriebenen Heizungen können CO2-Emissionen um bis zu 50% reduziert werden – mit steigender Tendenz, je grösser der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix wird. Bei Nutzung von Ökostrom ist sogar ein nahezu klimaneutraler Betrieb möglich.

Neben der CO2-Reduzierung bieten Hochtemperatur-Wärmepumpen weitere Umweltvorteile: Sie verwenden moderne Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial, erzeugen keine lokalen Emissionen und tragen zur Verbesserung der Luftqualität in Wohngebieten bei. Durch die Einsparung fossiler Brennstoffe verringern sie zudem die Abhängigkeit von Energieimporten und stärken die regionale Wertschöpfung.

Vorlauftemperaturen optimiert für Radiatoren: Technische Perspektiven

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Heizungsvorlauf beeinflusst. Je höher diese Differenz, desto mehr elektrische Energie wird benötigt. Dies stellt besonders für Altbauten mit konventionellen Heizkörpersystemen eine Herausforderung dar. Hochtemperatur-Wärmepumpen bewältigen diese Problematik durch innovative Technologien wie Kaskadenschaltungen, zweistufige Verdichtung oder EVI-Technologie (Enhanced Vapor Injection).

Moderne Regelungstechnik optimiert zusätzlich den Betrieb: Witterungsgeführte Steuerungen passen die Vorlauftemperatur automatisch an die Aussentemperatur an. Einige Systeme nutzen prädiktive Algorithmen, die Wetterprognosen berücksichtigen und den Heizbetrieb entsprechend anpassen. Dies maximiert die Effizienz und reduziert die Betriebskosten, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen.

Kosten und Marktübersicht: Hochtemperatur-Wärmepumpen im Vergleich

Die Investitionskosten für Hochtemperatur-Wärmepumpen liegen aktuell über denen konventioneller Systeme, amortisieren sich jedoch durch niedrigere Betriebskosten und steigende Preise fossiler Energieträger. Der Markt bietet mittlerweile verschiedene Lösungen unterschiedlicher Hersteller an.

| Hersteller | Modell | Heizleistung | Vorlauftemperatur | Ungefähre Anschaffungskosten |

|---|---|---|---|---|

| Viessmann | Vitocal 350-A | 10-17 kW | bis 65°C | 18.000-22.000 CHF |

| Daikin | Altherma 3 H HT | 14-18 kW | bis 70°C | 17.000-21.000 CHF |

| Ochsner | GMLW HT | 11-19 kW | bis 75°C | 19.000-24.000 CHF |

| Stiebel Eltron | WPL 25 A(S) | 13-14 kW | bis 65°C | 16.500-20.500 CHF |

| Vaillant | aroTHERM plus | 12-15 kW | bis 75°C | 17.500-21.500 CHF |

Preise, Raten oder Kostenschätzungen in diesem Artikel basieren auf den aktuellsten verfügbaren Informationen, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Unabhängige Recherchen werden vor finanziellen Entscheidungen empfohlen.

Zusätzlich zu den Anschaffungskosten müssen die Installations- und Inbetriebnahmekosten berücksichtigt werden, die je nach baulichen Gegebenheiten zwischen 5.000 und 15.000 CHF liegen können. Die Gesamtkosten werden jedoch durch nationale und regionale Förderprogramme teilweise kompensiert, wodurch die finanzielle Belastung für Hausbesitzer deutlich reduziert werden kann.

Die Betriebskosten einer Hochtemperatur-Wärmepumpe hängen stark vom Strompreis, der Effizienz des Systems (ausgedrückt durch die Jahresarbeitszahl) und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab. Im Durchschnitt sind die jährlichen Heizkosten um 30-50% niedriger als bei konventionellen Öl- oder Gasheizungen.

Hochtemperatur-Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie für die Wärmewende

Hochtemperatur-Wärmepumpen stellen eine vielversprechende Technologie für die energetische Modernisierung von Altbauten dar. Sie bieten eine nachhaltige, zukunftssichere Heizlösung, die den gesetzlichen Anforderungen ab 2025 entspricht und gleichzeitig den spezifischen Bedürfnissen älterer Gebäude gerecht wird. Durch die Möglichkeit, bestehende Heizkörpersysteme weiterzuverwenden, reduzieren sie den Sanierungsaufwand erheblich und machen den Umstieg auf erneuerbare Energien auch für Altbauten wirtschaftlich attraktiv. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung und steigenden Produktionszahlen ist zudem mit einer weiteren Verbesserung der Effizienz und einer Senkung der Anschaffungskosten zu rechnen.